|

|

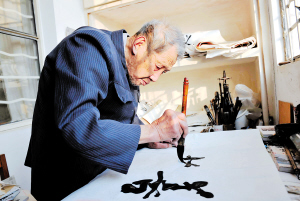

97岁的胡平治老人每天都练习毛笔字

年近百岁的胡平治是晋宁县知名的书法家,他从小热爱书法,真、草、行书均有涉猎,并自创了“胡体”,还在县老年大学做了十年的义务教师,他用一生书写了大忠大义而又平凡朴实的人生。

苍劲有力的毛笔字、文风质朴的诗词……近日,一幅幅书法作品将晋宁县图书馆三楼展厅挂得满满当当,这一屋子作品,均出自97岁高龄的胡平治老人之手。老人的书法字体,亦碑亦帖,浑朴自然,平中见奇;书法的内容,一笔一画流露出情感,点横竖撇书写人生。这位耄耋老人同他的书法一样,平淡中彰显着大义人生。

自出新意创出“胡体”

胡平治1915年出生于四川省长寿县,从小热爱书法,八九岁时就手握铁棍在沙子上练字,以增强臂力和肘力。对胡平治来说,给了他更大动力的人是郭沫若。在他大学期间,郭沫若到学校做学术演讲,写了一副“书道是中国的艺术,要有内在的精神表现,不然学人亦无益”的字送给胡平治,从此,胡平治锲而不舍、寒暑不辍,他在“柳体”的风格上融入“黄体”的笔法,并不断扩大学习范围,真、草、行书均有涉猎,逐渐将古人之法、众家之长融入对书法的创新领悟中,自出新意,练出独具特色的书法,并创出了“胡体”。

十年义务教授书法

胡平治1946年于原国立社会教育学院(今苏州大学教育学院)毕业后便南下教学,除了短暂担任过编辑及在印刷厂工作之外,他更多是在学校度过了“粉笔生涯”。1981年,胡平治退休了,本到了颐养天年的年纪,可老人仍手不离卷,勤耕笔田,日与书报为友,常同翰墨结缘。

2001年,在听闻县老年大学诗书班因缺老师迟迟开不了班后,86岁的胡平治二话没说,再次走上讲台,义务教授书法。起初,校方想给老人一些报酬,可被老人拒绝了,他摇摇头说:“我不要钱,更不图名,就想为大家做点事,自己也开心。”老人的家在晋宁一中,距老年大学有近一公里的路程,考虑到老人年事已高,学校提出安排车子接送上下课,老人还是执意谢绝,坚持步行。于是,十年间,都有一个瘦弱却蕴藏着坚韧和刚毅的身影往返于晋宁一中和老年大学之间。

由于老人的“胡体”在晋宁小有名气,请他写字的人很多,这家单位搞活动需要他写几个大字,那家公司开业希望他写副楹联,他从不推辞,也不收取一分钱的报酬。老人的儿子说,生活艰困时,老人家执著乐观;忧患繁难时,老人家无怨无悔,克己奉公,真诚待人,乐善好施,甘贫乐道——这些就是老人家给儿孙最好的礼物。

自创诗词记录时代发展

老人不仅擅长书画,还喜欢写诗词,他的创作既有近体诗也有辞赋,有些是表现传统文化的,还有记录时代变革的。翻开老人的《草芥集》诗集,有上世纪90年代经济社会快速发展的希望之曲,更有如今民生工程带来幸福的赞美之词。老人说,这些是他的感受,更是时代变迁带给他的感悟和欣喜。

“党的十八大胜利召开,让大家对国家前途充满信心,对未来生活充满希望,看到了商计民生不断升,改革开放求深化,小康社会遍城乡,选新班子亦高彦,大会成功中外称。”党的十八大召开以来,老人每天坐在电视机前看新闻,感慨之余,还命笔赋诗。“和谐发展晋宁县经济腾飞省市惊,打造彩云古滇国提升湿地管水平,交通事业突飞猛进计划阳光控制生,修筑晋江高速路城乡面貌万家春。”这是老人有感于晋宁日新月异的发展所作的。

“回看时代变化,我感触良多,社会变得越来越和谐稳定,百姓安居乐业了,我也有了更多创作源泉。”老人说,岁月如流九七岁,身心尚健不痴呆,老当益壮莫偷懒,写字观书乐满怀。

责任编辑:李璠

冀ICP备10006655号-1

冀ICP备10006655号-1