|

|

39年前,为了响应国家保护长城的号召,刘宗林当上了长城义务保护员,39年过去了,山顶上的长城没有发生什么变化,但他已经70岁高龄了。因为骨子里早已种下“长城情结”,他仍不愿停下巡护长城的脚步,尽管年事已高,但长期的坚持,让他登山的脚步依旧轻盈。

坚持巡护长城39年的刘宗林

刘宗林正在把一块脱落的青砖放回长城

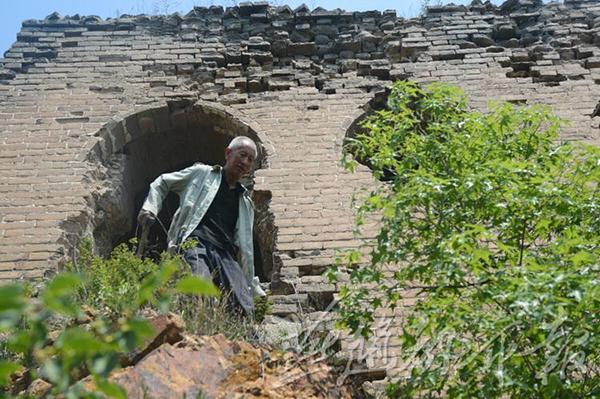

尽管已70岁,但刘宗林动作依旧轻盈。

登长城路崎岖

7月7日上午,燕赵都市报记者驱车赶往了河北省承德县东小白旗乡榆树底村,寻找一位和长城有不解之缘的老人刘宗林。得知有人要来,老人早上4时就已经起床,放牛去了。“牛喂饱了,家里就没啥事了。”

尽管天气炎热,但刘宗林还是穿上了长袖衬衫,背上了自己制作的背包。“登长城都是小路,这些年大家不上山砍柴了,植被很好,如果不穿长裤和外套很容易被树枝刮伤。”记者在刘宗林的背包里还看到了一把斧子和几瓶啤酒。“斧子可以砍掉挡道的树枝,啤酒既能充饥,还能解渴。”

上山的路很隐蔽,只有三四十公分宽,如果不是本地人,很难寻到上山的路口。为了防止记者迷路,刘宗林一马当先,在前领路。“你们累了,告诉我一声,咱们找凉快地方歇会儿。”起初,记者认为这可能是70岁的刘宗林的一句客气话,但一段接近40度的陡坡下来,后面的三个年轻人已气喘吁吁,汗流如注,心跳加速,看到大家累的喘着粗气,刘宗林找到了一块平地,让大家先闲一闲。

让记者赶到惊讶的是,刘宗林呼吸平缓,脸上甚至连一滴汗水都没有。“我都习惯了,只要没事,就上山,跟走平地差不多。”刘宗林说,他上山巡护长城的时间基本都集中在刚开春到入冬前。“刚开春的时候,正是防火期,巡逻的次数比较多,至少一个星期上次山,入冬大雪封山后,也就没人上山了,我就会在家闲着。”刘宗林说,山上的道路有的地方几天就能被杂草和树枝遮挡,就连一些当地人也会经常在山上迷路。

虽然上山对于许多人来说是件痛苦的事,但在刘宗林看来,上山别有一番趣味。“我经常带着狗上山,它可以提前发现蛇,还能逮住獾,獾油对治疗烫伤很管用,每年都有人找我要獾油治伤。”除此之外,春天满山的山杏花,夏季随手可摘的山杏,秋季五彩斑斓的景色,都是刘宗林独自巡护长城时的“调味品”。

经过一个多小时的艰难行进,在补充四次矿泉水后,我们终于来到了山顶的长城脚下。

崎岖巡护山路刘宗林一走39年

崎岖巡护山路刘宗林一走39年

没有城墙的长城

然而,让记者感到奇怪的是,这里的长城与此前见到的长城有很大区别。在大家印象中,雄伟的万里长城都有筑墙和烽火楼组成,但这里的长城仅有烽火楼。“这里地势严峻,两面都是悬崖,所以就不用修筑墙了,只在高处修建了烽火楼,供士兵驻守。”刘宗林告诉燕赵都市报记者,他平时负责巡逻的烽火楼一共有6个半。“那个早就坍塌了,就剩下一面墙。”刘宗林指着不远处山头上的一个烽火楼说道。“承德县的明长城都集中在这里。长城东侧是承德县,西侧就是北京市密云县的花园村。”

由于没有筑墙,刘宗林要想巡护自己负责的所有长城,就需要数次上山下山,一趟下来,需要七八个小时。燕赵都市报记者看到,这些烽火楼都修建在陡峭的山崖上,由于进入烽火楼没有台阶,70岁的刘宗林每次都要趴着上去,趴着下来,如果一不小心,就有可能滑倒,发生意外。不过,这些危险,在他看来“不算个事儿”。

据刘宗林介绍,对威胁长城的最大敌人是灌木。“每年青砖缝隙里都会长出小树,如果不及时砍掉,就会把长城撑破。”站在长城脚下一处一米见方的石头上,刘宗林一边砍树,一边说道。除此之外,随着长城西侧,北京市花园村旅游产业的发展,前来爬野长城的人越来越多了。“经过长时间的风吹雨淋,长城上一些青砖会自动脱落,一些游客可能会拿着青砖玩耍,如果不及时把砖重新放回到长城上,青砖可能被丢失,长城也会慢慢变小。”

中午12时,刘宗林拿出背包里的啤酒充饥解渴。“爬长城很累,喝水就多,所以垃圾也多了,我这个袋子能装不少垃圾。”

每年青砖缝隙里长出的灌木是长城的最大威胁

刘宗林还是长城脚下清洁工

39年的坚守

每次歇息,刘宗林总会坐在烽火楼的窗台上,从老人的脸上,可以体会到,他喜欢这种惬意的感觉。

谈起自己这些年的过往,刘宗林有些轻描淡写。“1976年,国家要求保护好长城,长城沿线要安排文物保护员。”刘宗林告诉燕赵都市报记者,当时他是村里的民兵连长,他也成为了文物保护员的不二人选。在此后的岁月里,不管身为一个普通农民,还是村党支部书记,刘宗林始终没有放弃巡护长城的工作。

刘宗林说,在他巡护长城之前,长城曾一度遭到破坏。当初,村民拆长城敌楼的条石、青砖盖房子、垒猪圈是常事。他坚决制止,对屡教不改的就“扣工分”。为此,他也没少挨骂。村民说他“多管闲事儿”、“长城也不是你家的”等。他儿子娶媳妇的时候,个别村民还给说坏话,差点没打光棍。

“这工作都是义务的,一分钱工资没有,可能不少人觉得你是不是傻呀!但我觉得长城是祖辈留下的文化遗产,它既然建在我的家门口,我就应该好好保护它。”刘宗林说,自己是个农民,3岁时为八路军通信的父亲就英年早逝。“我这辈子吃苦吃多了,这点累不算什么。”

承德县文物保护管理所所长吴晓林说,承德县境内的明长城是世界文化遗产,总长约9公里。各建筑间由于山势绝险,大多没有筑墙,只有略为平缓之处以石墙补砌,所以行走起来十分艰难。而刘宗林则是当地坚持巡护长城时间最长的文物保护员。

榆树底村党支部书记张宇民说,39年来,无论刮风下雨,刘宗林都定期到长城上巡查,每次巡查都差不多要一天的时间,到了防火期更要死看死守。“这些年,在他的保护下,破坏长城现象的极少发生。而且,他是义务保护,连买一双胶鞋的钱都没要过。”

有了刘宗林的坚守,现在越来越多的村民改变了当初了想法。“村里经常有两个年轻人一起跟我上山,后继有人了。”

希望长城在开发中保护

谈到将来,刘宗林希望这里的长城能够得到更好的开发利用。“仅有一山之隔,北京的花园村,早就搞起来旅游开发,来玩的人很多。”刘宗林告诉燕赵都市报记者,东小白旗乡紧邻北京,加上良好的生态资源,有条件把更多的游客吸引过来。

“有了游客,老百姓就会多条致富的道路。”在刘宗林看来,只要大家不觉得长城只是山顶毫无用处的废弃建筑,就会自觉的提高保护长城的意识。“最近,知道榆树底村山上有长城的人多了起来,经常有人爬山登长城,所以村里专门找人开辟了一条通往山顶的小路。”刘宗林说,如果大家想来榆树底村登长城,可以找他带路。“顺便向游客们宣传保护长城的重要性,这样可能会有更多的人会成为文物保护员,作用要比我一个人大得多。”刘宗林告诉记者,只要他还能爬动山,就会一直巡逻下去。

冀ICP备10006655号-1

冀ICP备10006655号-1