|

|

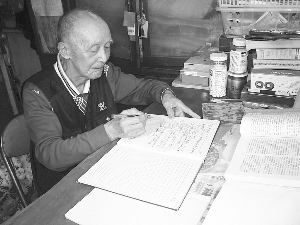

何季颐每天都用笔写作。 摄影 高德臣

在四平市铁东区西关社区昊华公司1号家属楼,住着一位老人,他从1952年就开始业余创作诗歌、小说和散文等各种体裁的文学作品,可直到28年后的1980年,才发表处女作《采桑子 游长春》(《新苑》杂志1980年第一期)。如今这位老人已经81岁了,但他仍然坚持每天写作3000字至4000字,至今为止,老人已发表文学作品近百万字,获得各种证书、奖牌、奖杯50多件。他就是中共一大代表何叔衡的同宗、著名的“延安五老”之一谢觉哉的妻侄——何季颐。8月31日,记者走进何老的家。

据何老讲,他生于1932年,年轻时就喜欢文学,20岁时开始业余写作,但他文化不高,也不懂得文学创作技巧,所写的作品投出去全都是泥牛入海无消息,偶尔有报刊杂志编辑给他回信,让他先学好语文知识,再系统学习学习文学创作和理论知识,然后再动笔。何老说,由于他是业余创作,只能在下班后学习和写作,所以他的创作道路很艰难。“文革”时期,文学创作的路几乎被堵死,全国只有那8个样板戏和有限的几部小说,连巴金和矛盾那样的名家都被批判了,谁还有发表作品的机会?粉碎“四人帮”后,他又拿起了笔开始创作。自1980年至今,何老共创作诗歌、散文、小说等文学作品580多篇(首)约900余万字,已经发表的近百篇,约100万字,其中诗词、散文35篇(首),短篇小说53篇,中篇小说6篇,长篇小说3篇。

何老的老伴儿高景兰对记者说,老何这辈子不抽烟不喝酒,不打扑克不打麻将,就一个爱好——写,回家后吃完饭就是看书写作,他不会用电脑,直到现在,他仍旧用笔在方格稿纸上写。高景兰说,我不理解,这么多年来,他写得多发表的少,2010年,他的一部长篇小说交给出版社后没了消息,半年后,盗版书出来了,他却一点办法也没有,你说他图的啥?

何老对记者说,写作是他生命中的一部分,只要活着就要写。他说他和老伴儿都有退休金,生活无忧,只要自己的作品发表了,那就是社会的认可,就是自己最大的收获。(记者 高德臣)

冀ICP备10006655号-1

冀ICP备10006655号-1